Publications /

Policy Brief

Les récentes élections au sein de l’Union africaine (UA) ont été défavorables pour le Maroc, qui a perdu face à l’Algérie le poste de vice-président de l’Union et n’a pas été réélu au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS). Ce résultat a suscité de l’incompréhension et un sentiment d’échec pour la diplomatie marocaine. Cependant, l’article propose de dépasser cette vision émotionnelle pour analyser les mécanismes d’influence au sein de l’UA. La candidature marocaine évolue dans un environnement institutionnel marqué par des rapports de force et un besoin d’équilibre. En cherchant à maintenir une position de leadership, le Maroc s’est exposé à des risques électoraux importants. L’article invite ainsi à tirer des leçons de cette situation pour mieux comprendre et anticiper les dynamiques politiques institutionnelles.

Les récentes élections au sein de l’Union africaine (UA) se sont avérées défavorables pour Rabat. Le Maroc a d'abord perdu face à l’Algérie l’élection au poste de vice-président de l’Union africaine. De la même manière, il n’a pas été réélu au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS). Le siège pourrait revenir à l’Algérie, lors de la session extraordinaire du 15 avril 2025, à moins que le prétendant libyen, politiquement fragile mais soutenu par le Maroc, ne parvienne à réunir les deux tiers des voix requis.[1]

Ce résultat a provoqué incompréhension et rejet, perçu, avec une certaine victimisation, comme un échec notable pour la diplomatie marocaine, voire un revers de son positionnement institutionnel au sein de l’UA. Au-delà de ce ressenti légitime – mais que nous jugeons quelque peu émotif –, il est essentiel de voir cette étape comme une opportunité d'apprentissage, de réflexion et d'autocritique.

L’approche que nous adoptons s’attache moins aux aspects subjectifs de la défaite pour recentrer la réflexion sur les règles du jeu d’influence au sein de l’UA et leurs impacts sur la candidature marocaine. Il s’agit de faire ressortir les éléments qui peuvent aider à comprendre l’environnement dans lequel la candidature marocaine intervient. Tension, influence indue sur le vote, chantage : tous ces termes évoquent certainement bien une dimension de la réalité, mais ils ne traduisent qu'en partie les logiques de fonctionnement de l’Organisation. Ainsi serons-nous en mesure d’apporter un éclairage objectif sur les écueils à éviter et les leviers d’influence à actionner, tant dans une vision de long terme que dans le cadre plus immédiat des conséquences des résultats des élections de la Commission sur l’agenda africain du Maroc.

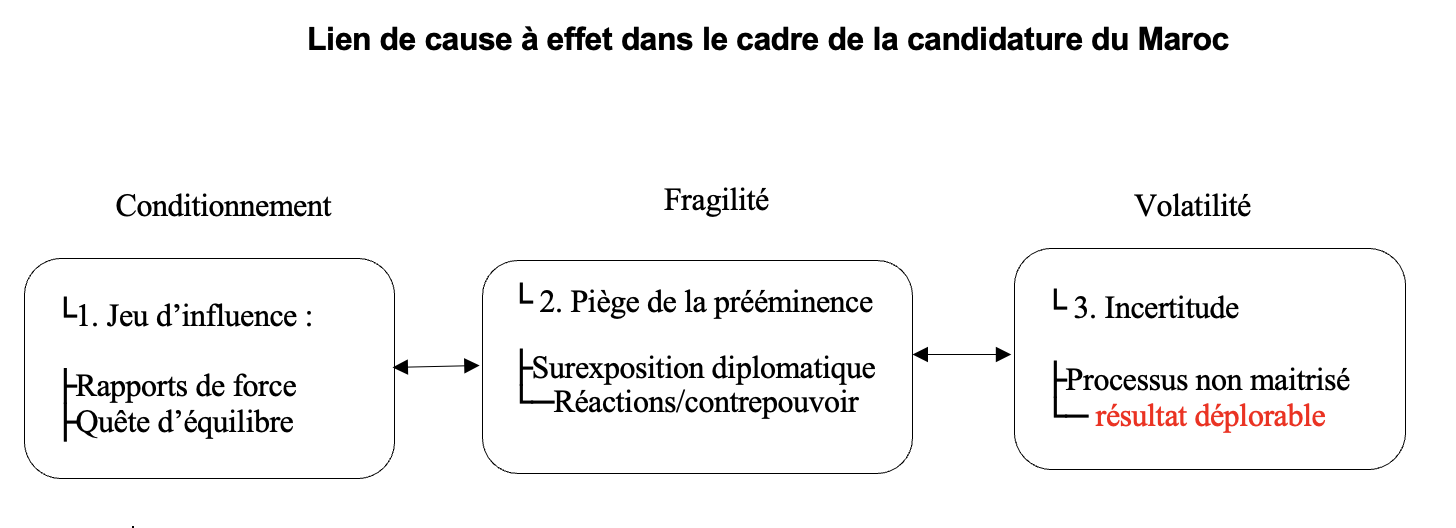

Dans cet article, nous soutenons que la candidature marocaine a évolué dans un environnement géopolitique institutionnel marqué paradoxalement par les rapports de force et la quête d'équilibre.(1) Elle a avancé à un rythme soutenu, presque inconsciemment, vers le « piège de la prééminence », où toute surexposition devient contre-productive.2 Cette trajectoire l'a finalement projetée dans une dynamique électorale chargée d’incertitudes, et donc de risques élevés.3

I. UA : un jeu constant entre puissance et équilibre institutionnel

La connaissance fondamentale de ce qui se produit dans l’UA est indispensable pour une meilleure compréhension de la complexité des enjeux des élections de la Commission.[2] Les dimensions interpersonnelles et subjectives interagissent avec les dynamiques structurelles et fonctionnelles de l’Organisation pour former un complexe de compétition à géométrie variable.

Les représentations des acteurs et les logiques qui orientent leurs actions constituent le terrain pertinent pour cerner cette complexité. Dans cet espace institutionnel se recoupent, en fait, des dynamiques en quête de pouvoir, celle des puissances africaines (Afrique du sud, Algérie, Égypte, Éthiopie, Maroc et Nigeria, les G6, et des trajectoires en quête de contrepouvoir alternatif, celles des autres États. L’enjeu pour les premiers est de préserver une influence dominante, notamment en raison de leur rôle historique, de leur poids diplomatique et financier, ainsi que de leur capacité à fédérer des alliances et à prendre des initiatives. Le jeu de puissance qui en découle génère une compétition d’influence, créant de fortes contradictions et une polarisation pesante, exacerbée parfois lors des élections de la Commission. Les autres États oscillent entre reconnaissance et méfiance face au poids des pays du G6. Certains en tirent avantage, tandis que d’autres cherchent à rééquilibrer l’influence sur le continent.

Bien évidemment, ce qui donne vie à l’Institution, c’est cette quête d’influence protéiforme, les tensions qu’elle manifeste entre représentations hétérogènes, ainsi que les conflits qu’elle provoque. La conquête d’influence s’apparente à un jeu à somme nulle, en particulier lors des évènements politiques ou des temps forts institutionnels, comme l’ont illustré les dernières élections de la Commission. L’élection de la candidate algérienne et la non-reconduction de son propre mandat au CPS sont vécues par Rabat comme une défaite stratégique, portant atteinte à son influence au sein de l’UA. Cette situation rappelle la réaction d’Alger face à l’élection du Maroc à deux reprises au CPS, un revers considéré comme un affaiblissement de sa propre position diplomatique.

On mesure mieux toutes les implications de cette dynamique compétitive où la règle the winner takes all amplifie les tensions dans un espace institutionnel déjà fragilisé par les rivalités géopolitiques, comme c’est le cas entre le Maroc et l’Algérie. Plus largement, elle révèle le paradoxe de l’UA où la coopération et le conflit coexistent constamment. Les États membres, tout en cherchant à s'affirmer, doivent jongler, non sans difficulté, entre la nécessité de collaborer et la tentation d’accroître leur pouvoir aux dépens des autres États. Cette réalité découle du fait que le pouvoir se trouve entre les mains des États, si bien que les structures de l’Organisation internationale tirent leur force ou leur faiblesse des États. Moussa Faki Mahamat, l’ex-président de la Commission de l’UA (CUA), affirme à ce propos que « l’exercice excessif de leur souveraineté (États) entrave le transfert de pouvoirs à la Commission. La force de l’UA, en tant que groupement des pays africains, repose sur le pouvoir que les États membres lui confèrent pour mettre en œuvre leurs décisions ».[3]

L’environnement dans lequel se déploie la diplomatie marocaine peut être considéré comme particulièrement tendu, en quoi la perspective d’aboutissement de ses initiatives est notamment ardue. En effet, les propositions du Maroc se heurtent à l’adversité de pays comme l’Algérie, l’Afrique du Sud, épaulés par leurs auxiliaires comme la Namibie, le Lesotho ou encore le Zimbabwe. En 2025, les élections pour la Commission de l’Union aux postes de président mais aussi de vice-président et de représentant de l’Afrique du nord au CPS mettent en relief un jeu de puissance fortement concurrentiel et un contexte de volatilité élevée. Se laisse entrevoir une rationalité politique et diplomatique oscillant entre cupidité et idéologie, mais tournée vers l’intérêt national.

Cette dynamique du jeu à somme nulle établit deux lignes entre lesquelles évolue un pays de l'envergure du Maroc : d'une part, préserver ses intérêts, son statut et son rôle face aux stratégies des autres membres du G6, et, d'autre part, éviter une surexposition diplomatique susceptible d'engendrer la méfiance ou la défiance des petits États. L’enjeu est de maintenir une position et une influence très fortes sans paraitre dominant. Or l’observation du jeu de pouvoir au sein de l’UA révèle que dans les faits, maintenir durablement cette position se révèle compliqué. Une relation de cause à effet existe entre la volonté de domination d’un acteur et le besoin de l’alternance au pouvoir. Autrement dit, plus un État renforce son influence et inspire les institutions plus il attise défiance et des effets de contrepouvoir. Plusieurs exemples illustrent cette situation, où l'expansion de l'influence d'un État provoque des résistances, notamment pendant les périodes électorales de la Commission :

en premier lieu, l’élection, en 2018, puis en 2022, du Maroc au CPS a abouti en dépit des initiatives de l’Algérie et de l’Afrique du Sud visant à bloquer sa postulation. La majorité des États membres voulaient opposer un véto à la domination algérienne sur le CPS et le Département Paix et Sécurité de la Commission ;

en second lieu, le siège permanent, de facto détenu par le Nigeria au CPS depuis le Gentlemen agreement de 2002, suscite des critiques constantes de la part des pays de l’Afrique de l’Ouest. En 2022, une initiative a été lancée afin de mettre fin au privilège dont bénéficie le Nigeria, mais sans succès.

Plus récemment, le même raisonnement a, d’une certaine façon, prévalu lorsque l’ancien chef de gouvernement kenyan, M. Odinga Raila, s’est présenté à l’élection à la présidence de la Commission. Son échec proviendrait de ce que nombreux chefs d’État souhaitaient contrer cette candidature, considérant que son statut politique élevé pourrait engendrer une situation de rapporter de force permanente entre la future Commission et les États.

En fin de compte, cette logique similaire a prévalu pour le Maroc, lui faisant perdre le poste de vice-président de même que son siège au CPS.

Ce phénomène semble illustrer les dilemmes auxquels sont confrontées les grandes puissances africaines : la surexposition mène souvent au « piège de la prééminence », où l'expansion rapide peut se transformer en facteur de nuisance qui pourrait perturber la réalisation de ses objectifs stratégiques à long terme.

Comment la perte des postes de vice-président et du membre du CPS par le Maroc illustre-t-elle les conséquences liées à la quête de puissance et au piège de la prééminence ?

II. Le piège de la prééminence diplomatique

Le Maroc a réussi à s’élever au statut des pays influents au cours de ses huit années de présence, rejoignant l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Éthiopie, l’Égypte et le Nigeria. Pour autant, la diplomatie marocaine a besoin d’un retour sur investissement plus perceptible de ses réussites et des actions menées. Ce que l’on peut qualifier d’acquis à renforcer provient de la sorte d’une triple dynamique d’influence.

- Influence de position

Elle se présente, d’une part, par la dynamique d’action du Maroc au sein du CPS, comme en témoignent ses deux élections à compter de son retour dans l’institution, démontrant à la fois l’existence d’une marque de confiance et d’un ralliement diplomatique continu. Mais aussi, l’adoption en 2019 à Skhirat du premier manuel des procédures grâce à une forte volonté d’institutionnaliser les méthodes de travail. De plus, une progression majeure d’ordre stratégique a été accomplie avec l’approbation de la décision 693[4], qui réserve dorénavant la gestion de la question du Sahara à une troïka de chefs d’État. Cette décision marque un changement radical par rapport aux postures précédentes de l’UA, qui se manifestaient par des avis et des décisions généralement inamicales envers le Maroc.

D’autre part, la mise en place de l’Observatoire africain des Migrations au Maroc pose un jalon à forte signification quant à sa position institutionnelle. Elle contribue à forger le statut de Sa Majesté le Roi Mohammed VI comme leader africain sur la migration. Cette reconnaissance par ses pairs lui accorde toute sa légitimité en lui conférant le titre de « Champion africain de la migration ».[5]

En dépit des défis importants, le Maroc parvient à s’établir progressivement dans le registre du positionnement fonctionnel. C’est le cas du poste du Directeur général de la Commission, propulsant ainsi l’ambassadeur Fathallah Sijilmassi au rang de troisième personnalité clé au sein de cette Institution.

- Influence de comportement

Trois axes illustrent l'influence exercée à travers la volonté de mener des actions innovantes et convaincantes axées sur :

- la promotion des valeurs démocratiques en Afrique à travers des initiatives structurantes, notamment l’organisation, à Rabat, d’un processus annuel de formation de centaines d’observateurs électoraux et d’un Séminaire de Dialogue sur les élections et la démocratie en Afrique. La troisième édition se tiendra en avril 2025 ;

- l’engagement actif dans la réforme institutionnelle et financière de la Commission de l'Union africaine, contribuant à l’amélioration de son efficacité et de sa gouvernance ;

- l’exploration de nouvelles thématiques de paix et de sécurité, notamment à travers l’approche intégrée du nexus Paix-Sécurité-Développement (PSD). Cette dynamique a été concrétisée par l’organisation, à Tanger, de la première Conférence de l’UA sur le nexus PSD, dont la déclaration finale a été endossée par les chefs d’État, affirmant ainsi l’engagement du continent en faveur de cette approche novatrice.

- Influence par expertise

Ce volet connait un essor considérable avec la mobilisation d’experts marocains dans des domaines stratégiques variés, allant de la révision des politiques de l’UA au renforcement des capacités des États africains, en passant par la production du savoir et la participation à des instances consultatives de haut niveau. Cela inclut notamment la participation à la révision du cadre politique de l'UA sur le post-conflit, reconstruction et développement[6] ainsi qu’au premier journal de l'UA sur le post-conflit, édité par le département de la paix et de la sécurité.[7]

L’influence du Maroc se traduit également par son soutien aux efforts du Département des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité (PAPS), à travers le déploiement de diplomates, de techniciens et de militaires, participant ainsi activement à la mise en œuvre du mandat de ce département stratégique.

Par ailleurs, l’adhésion du Policy center for the New South (PCNS) au réseau africain des Think Tanks pour la Paix (NeTT4Peace) représente un effet valorisant pour le Maroc. Cette initiative du département PAPS vise à promouvoir le partenariat stratégique essentiel entre la communauté de recherche (axée sur la gouvernance, la paix et la sécurité) et le Département.[8]

Orné de ses réalisations et confiant dans ses acquis, le Maroc n’est finalement pas parvenu à décrocher le poste de vice-président et à reconduire son mandat au CPS, mettant en lumière les défis imprévus auxquels il est confronté sur la scène africaine. L’analyse du déroulement du vote montre qu’au premier tour, les deux candidats étaient à égalité, chacun récoltant 21 voix, tandis que la candidate égyptienne n’en avait totalisé que 6. À partir du deuxième tour, une tendance se dessine avec une migration des voix en faveur de la candidate algérienne. Au septième tour, elle est restée seule en lice, ayant obtenu 33 voix. La candidate marocaine, quant à elle, a été éliminée au sixième tour, tandis que la candidate égyptienne avait été éliminée bien plus tôt, dès le troisième tour. Cela signifie que 12 pays ont fait leur choix dans les derniers moments du processus, sans doute sous l’influence de promesses de gratification !

Quoiqu’il en soi, il nous semble essentiel de se concentrer sur les facteurs objectifs et indices vérifiables, en fixant à juste titre le curseur sur le début du processus. Car ce qui est déterminant pour nous, ce n’est pas tant la volatilité des voix en fin du processus, mais plutôt de souligner que malgré sa perte d'influence en Afrique depuis le retour du Maroc à l’UA, en 2017, l’Algérie a réussi à rassembler une base de 21 États dès le début du processus électoral. Cela soulève des questions sur les facteurs qui ont permis à ce pays de reconquérir une partie de son pouvoir d’influence, alors même que le Maroc, qui traverse un âge d'or de sa politique africaine en termes de pouvoir politique et économique, semblait avoir toutes les cartes en main.

Paradoxalement, la persuasion algérienne a puisé sa capacité de convaincre des succès diplomatiques marocains. À titre d’exemple, la performance de l'Ambassadeur Fathallah Sijilmassi au cours des trois dernières années comme DG de la Commission a renforcé l'idée, exploitée par l'Algérie, que le Maroc détenait une influence disproportionnée au sein de la Commission, notamment en occupant une position stratégique (numéro 3). En conséquence, il était inacceptable, d’après la partie algérienne, de permettre au Maroc de cumuler les postes de numéro 2 et numéro 3 de la Commission, en plus d’un président djiboutien de la Commission, favorable au Maroc.

Indépendamment de l’influence indue exercée par l’Algérie et l’exclusion de six pays amis du Maroc de l'opération de vote[9], il faut admettre toutefois que l’argument des adversaires avait de fortes chances de convaincre plusieurs pays : il était prévisible que ces derniers craignent que l'élection de Mme Latifa Akharbach ne place la Commission sous le contrôle du Maroc. Ce constat rejoint la sociologie de l’UA où les grandes puissances se surveillent mutuellement, tandis que les autres pays redoutent que les décisions de l’Organisation ne soient confisquées par un directoire des grands États membres.

III. Une dynamique électorale incertaine et risquée

Les deux éléments de réflexion, développés plus haut, pointent l’analyse vers un jeu complexe où les dynamiques de pouvoir fixent les marges de manœuvre des États membres, indépendamment de leur statut ou de leur poids :

- rapport de force : les grandes puissances s'observent mutuellement et cherchent à maintenir leur influence tout en évitant de perdre du terrain face à leurs rivales ;

- piège de la prééminence : le jeu de puissance auquel se livrent les grands pays influents conduit à un monopole de leadership, parfois au détriment d'un véritable équilibre au sein de l'Union ;

- équilibre institutionnel : les petits États s’inquiètent de l’ascendant des grands et s’engagent dans un jeu de contrepouvoir, mobilisant solidarité et soutien pour un système institutionnel équilibré.

Si l’on transpose ce schéma au cas étudié, on peut imaginer un candidat A (Maroc) qui se présente contre un candidat B (Algérie), alors que les États ou parties prenantes ayant le pouvoir de voter (C) sont convaincus que l’élection de A conduirait à une trop grande concentration du pouvoir entre ses mains (Vice-présidence et Direction générale). À l’inverse, B est perçu comme une option moins menaçante pour l’équilibre institutionnel, ce qui lui donne un net avantage.

Aussi, la candidature de A, malgré cette dynamique défavorable, peut-elle être interprétée de différentes façons :

- erreur stratégique?

A s'est engagé de manière active dans un processus électoral sur lequel son influence semblait toutefois être limitée, tombant ainsi dans le piège de la prééminence. Il aurait pu croire que ses acquis, sa transparence et ses alliances suffiraient à convaincre les États, sans prendre en compte leur crainte d’un déséquilibre institutionnel. Cela signifie qu'il y avait une certaine confiance en son image et statut, mais qu'ils se sont avérés insuffisants pour atteindre l'objectif visé ;

- manque d’anticipation tactique?

A n’a donc pas su anticiper le caractère imprévisible et complexe du processus électoral au sein de l’UA. Il a probablement sous-estimé certains signaux d'alerte, tels que l'intensification du lobbying algérien ou l'évolution des attentes des États votants. En somme, une forme d’autosatisfaction et une certaine déconnexion avec la réalité pourraient l’avoir conduit à être pris au dépourvu par sa défaite ;

- calcul à long terme?

A peut se présenter non pas pour gagner immédiatement, mais pour exister sur la scène africaine et consolider sa légitimité pour de futures élections ou négociations. Il arrive en fait que des États se présentent pour tester leur influence, critiquer l’hégémonie de certains acteurs, ou pour imposer certains sujets dans l’agenda diplomatique ;

- pari audacieux sur un retournement de situation ?

A pourrait espérer, qu’au dernier moment, certains États changent d’avis sous l’influence de négociations, d’alliances, ou de pressions externes. Affaibli dès le départ par l'absence de six pays amis lors des votes, A aurait perdu les tractations de dernière minute face à un adversaire qui aurait recouru à des incitations financières pour rallier les derniers indécis à son profit.

Ces quatre options sont valables, chacune, de manière exclusive, mais elles peuvent également s’agréger pour offrir une compréhension plus complète et nuancée des dynamiques sous-jacentes à la situation dans son ensemble. Dans tous les cas, elles reflètent la complexité des élections institutionnelles, où le jeu des alliances et des perceptions pèse autant, sinon plus dans certains cas, que les compétences des candidats eux-mêmes. Il est donc utile d'envisager avec réalisme le cadre institutionnel dans lequel se situe l'action diplomatique. L’UA est une Organisation essentiellement de coopération organisant la compétition dans un contexte d'équilibre précaire. C'est à la fois un arbitre de compétition et un espace d’influence favorisant un verrouillage politique au profit des États les plus structurés.

Une fois cette prise de conscience faite, il conviendra de se poser la question suivante : comment coordonner entre la prééminence des objectifs intermédiaires (occuper un poste) et la prééminence stratégique (statut de puissance africaine) ? Les premiers n’ont de sens que s’ils servent l’objectif final recherché et constant. Aussi, un engagement inconsidéré dans un processus électoral pourrait-il affecter la réputation du Maroc : en un mot, maitriser le contexte électoral, anticiper les risques et les opportunités du poste en jeu et éviter une perception de situation de monopole.

Cela implique, du reste, la création des conditions requises pour l’émergence d’une véritable capacité analytique collective : développer une approche collaborative, où les compétences et les connaissances du diplomate et du chercheur sont mises en commun pour améliorer la qualité de l'analyse et la prise de décision. Cette démarche est avant tout nécessaire pour des raisons objectives. Étant donné que la politique étrangère engage l'avenir du pays, le débat académique et politique, à la fois critique, contradictoire et responsable, devra être encouragé et pris en compte, du moins sur les dossiers où l’expertise est indispensable à la compréhension des situations et à l’exercice de l’influence. Par ailleurs, le diplomate, tout comme le soldat, a besoin d’un soutien et d’une confiance constants. Face à des situations difficiles aux conséquences parfois déstabilisantes, il risque de ne plus être à la hauteur des exigences complexes du contexte africain, notamment. Qui plus est, l’UA est un univers de travail difficile en raison de son mode de gouvernance intergouvernementale, fondé sur la négociation dans un contexte empreint de tiraillement : ego-politique, rivalités, forte avidité, ainsi que des jeux d'alliances et de contre-alliances.

Conclusion

Le Maroc et l’Algérie se livrent à un duel où tous les coups semblent permis. C'est une situation que Rabat n’a pas choisie, qui lui a été imposée et qui semble réunir toutes les conditions pour durer encore longtemps. La projection durable de cette tension géopolitique sur le continent africain illustre une dynamique de rivalité d’influence au sein de l’UA. Les résultats des élections constituent un revers stratégique important pour le Maroc, d’autant que l’accession de l’Algérie au pouvoir institutionnel pourrait lui permettre de redéfinir les priorités, notamment en insistant sur la question du Sahara, et de façonner les mécanismes décisionnels en sa faveur.

L’enjeu est d’anticiper et de contrer ce revirement d’influence par des moyens institutionnels, légitimes et discrets. Ce faisant, le Maroc protègera ses propres intérêts stratégiques tout en restant fidèle aux principes du fonctionnement multilatéral : sa capacité à mobiliser en permanence son réseau de pays amis, à remplir son quota de postes à responsabilité[10] et à inspirer le discours institutionnel sera déterminante dans la gestion de cette rivalité.

[1]Lors du premier scrutin du 12 février, l’Algérie a obtenu 32 voix et devra donc attendre la session extraordinaire du 25 avril 2025 pour espérer remporter le siège. En revanche, le Maroc, ayant obtenu seulement 17 voix, a été éliminé et semble miser désormais sur la Libye.

[2] Les élections à la Commission sont organisées tous les quatre ans.

[3] During the 10th National Security Symposium 2023 (May 17-19), in Kigali, Rwanda. https://www.youtube.com/watch?v=ay7R5-EeWQQ

[4] Adoptée lors du 31è Sommet de l'Union africaine à Nouakchott, juillet 2018.

[5]Des chefs d’État et de gouvernement sont choisis par l’UA en tant que Champions pour promouvoir les initiatives africaines dans plusieurs domaines prioritaires. Voir la liste des chefs d’État Champions : https://au.int/fr/presidents-champions-fr

[6] Pr. Rachid EL Houdaigui https://papsrepository.africa-union.org

[7] Pr. Rachid El Houdaigui, Maha Ghazi https://www.peaceau.org/en/article/african-union-journal-on-post-conflict-reconstruction-and-development-peacebuilding-work-volume-1-issue-1-2024

[8]https://www.peaceau.org/en/article/au-launches-the-african-network-of-think-tanks-for-peace-nett4peace

[9] Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon, Guinée, Soudan. Leur suspension de l’UA implique la perte, entre autres, de leurs droits de vote.

[10] Le Maroc a un quota de 90+ de postes à la Commission tout comme l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria