Publications /

Policy Brief

Il était une fois le G5 Sahel…

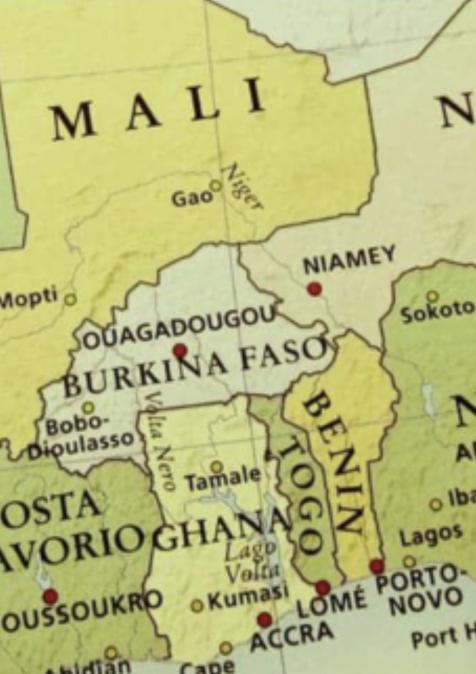

En 2014, cinq pays du Sahel que sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad décidèrent avec l’appui d’une puissance européenne de se constituer en un groupe d’États appelé G5 Sahel. Les cinq pays se partageaient plusieurs caractéristiques dont principalement l’aspect désertique du territoire avec une vulnérabilité conséquente aux changements climatiques, l’immensité des superficies territoriales (à l’exception du Burkina Faso), une faible densité démographique, un enclavement en termes d’accès à la mer (à l’exception de la Mauritanie), et une certaine précarité économique (aucun de ces pays n’a dépassé les 20 milliards USD de PIB en 2022).

De plus ces pays étaient soit infestés par le terrorisme islamiste (Mali, Burkina Faso et Niger) soit menacés en dépit des mesures prises et en raison de leurs frontières communes avec les trois pays suscités (Tchad et Mauritanie).

C’est en raison des cette situation que l’acte constitutif du G5 Sahel se focalisait sur deux objectifs principaux : La sécurité et le développement. Ces deux objectifs théoriquement ambitionnés par la Charte du G5 Sahel ne bénéficièrent pas des mêmes efforts d’implémentation sur le terrain où l’aspect sécuritaire s’était accaparé toute l’action, reléguant le développement à l’oubli.

Parallèlement à la Force du G5 Sahel qui s’était partagée l’espace en couloirs d’interventions pour combattre le terrorisme, la France, pays qui soutient le groupe, avait installé au Mali sa mission Barkhane, une force de 4 000 à 5 000 hommes avec pour objectif de lutter contre les groupes jihadistes.

Après huit années d’efforts infructueux contre le terrorisme, il commence à émerger au sein des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger un certain agacement qui s’est exprimé par des mouvements de protestation populaires donnant eux-mêmes lieu à une série de coups d’État qui ont amené au pouvoir les juntes militaires malienne, burkinabè et nigérienne. Les nouvelles autorités coupèrent tout lien avec la France et se retirèrent sans l’annoncer du G5 Sahel, qui entame une mort lente. Toutes ses institutions mènent depuis une vie de zombie, devenant en quelque sorte un corps sans âme.

La présence française est remplacée par la russe, à travers les ‘’Africa Corps’’ et les trois pays du Liptako-Gourma se constituent en coalition appelée l’Alliance des États du Sahel (AES) qui devient en 2024 la Confédération des États du Sahel (CES).

Le G5 Sahel est décédé. L’AES/CES le remplace-t-elle ? Si oui, quid de la Mauritanie et du Tchad ?

Le G5 Sahel « porté disparu », l’UMA gelée ou bloquée et l’AES hors CEDEAO : une situation qui interpelle le Maroc et motive ses propositions de coopération

Le Maroc constate que :

- l’Union du Maghreb arabe est cliniquement morte en raison du conflit entre le Royaume et l’Algérie, d’une part, de la situation en Libye et des tumultes que vit la Tunisie, d’autre part. Les possibilités de développement et d’instauration d’un climat de paix, de sécurité et de stabilité s’avèrent quasiment impossibles dans ce climat.

- Les États du Liptako Gourma qui se constituent en confédération quittent la CEDEAO et peuvent être suivis par d’autres États. L’organisation ouest-africaine – la plus réussie des communautés régionales économiques africaines – risque ainsi d’être affaiblie, voire démantelée.

- Il existe un risque réel de déperdition des potentiels de développement de la région sahélo-atlantique. Celle-ci ne trouve pas de cadre d’intégration à même de lui permettre de capitaliser sur ses potentiels pour assurer sa prospérité. L’hésitation à prioriser la sécurité ou le développement bloque les initiatives et les États restent confinés dans des configurations classiques dépassées par les nouvelles conjonctures régionales et internationales.

Pour répondre à ce constat, préjudiciable au développement et à la paix dans la région, le Maroc, qui se conçoit comme force d’initiative et de proposition, lance des idées et des programmes, destinés à assurer la promotion d’espaces géopolitiques, qui peuvent servir de matrice à une coopération ouest-africaine et atlantique dans le cadre de la solidarité, dans des cadres Sud/Sud et gagnant/gagnant :

- Le Gazoduc Abuja-Tanger : c’est en 2016 lors de sa visite à Abuja (Nigeria) que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé avec le président Muhammad Buhari le projet de gazoduc devant relier le Nigeria au Maroc et pouvant à partir de ce dernier desservir l’Europe. L’initiative a fait l’objet en septembre 2022, d’un Mémorandum d’entente entre le Maroc, le Nigeria et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rassemblant treize pays de la côte atlantique, le projet de gazoduc doit être perçu au-delà de sa valeur énergétique ou économique. Il exprime l’existence entre ces pays de liens d’interdépendance, de solidarité et d’entraide et donne, par conséquent, naissance à une communauté de perception des intérêts à sauvegarder et des menaces à repousser. L’avancement du projet est aujourd’hui satisfaisant et, selon des responsables marocains, les premiers résultats pourront être constatés dès 2029.[1]

- Le Processus des États africains de l’Atlantique :

L’Initiative marocaine de l'Afrique atlantique a été lancée en 2022 pour établir un cadre de coopération entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique, dans un contexte géopolitique et économique en mutation. Cette initiative, qui prend désormais le nom de Processus des États africains de l’Atlantique (PEAA), a pour objectifs principaux de :

- renforcer la sécurité maritime pour lutter contre la piraterie, les attaques terroristes, le trafic de drogues et d'êtres humains, et améliorer la surveillance maritime dans la région. Ce processus prévoit la mise en place de mécanismes de coopération régionale pour lutter contre la criminalité maritime et promouvoir la paix et la stabilité dans l'Atlantique africain ;

- favoriser l'économie bleue et la connectivité maritime en visant l’exploitation de manière durable des ressources maritimes, tout en soutenant le développement des infrastructures portuaires, la connectivité maritime et le commerce international. ;

- lutter contre le changement climatique et protéger les écosystèmes marins. Cela inclut la protection de l'environnement marin, la gestion des zones côtières, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la pollution des océans, tout en soutenant la transition énergétique vers des sources renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire en mer.

- Assurer le développement économique et l’intégration régionale. L'Initiative ambitionne de stimuler l'intégration économique et le développement durable dans l'espace atlantique africain. Cela inclut le renforcement des chaînes d'approvisionnement, des partenariats dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, la pêche et le transport maritime, et l'amélioration des infrastructures portuaires et logistiques.

Depuis son lancement, l'Initiative a progressé, à travers plusieurs étapes importantes :

- première réunion ministérielle - juin 2022 : elle a donné lieu à la Déclaration de Rabat et a permis de poser les bases de l'Initiative et de définir les priorités communes des États participants ;

- deuxième réunion ministérielle - septembre 2022 : organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, elle a permis d'élargir l'agenda de l'Initiative. Les participants ont discuté de la mise en œuvre d'un Programme d'action axé sur des projets concrets en matière de sécurité maritime, de commerce, de transition énergétique et de coopération régionale ;

- troisième réunion ministérielle - juillet 2023 : elle a été marquée par l'adoption de la Déclaration de Rabat II et d'un programme d'action détaillé. Cette réunion a insisté sur la mise en œuvre des projets à court et moyen termes, la coordination des pays à travers des groupes de travail thématiques et la création de structures de suivi.

Le désenclavement des États du Sahel : cadre de la coopération et de la solidarité Sud-Sud

Le projet de l’Afrique atlantique est assorti d’une initiative concernant l’accès de quatre pays du Sahel que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad à l’Atlantique. Il s’agit d’une initiative qui vise le désenclavement de ces pays en leur permettant d’accéder à l’Atlantique dans le cadre d’une coopération Sud-Sud. En proposant un tel projet à ses pairs africains et internationaux, le Maroc agit conformément à sa qualité de partenaire historique et stratégique des pays du Sahel. Il compte participer à l’effort des pays de la région (Mauritanie et Sénégal) pour faire face aux défis multiples auxquels se trouve confronté l’espace sahélo-atlantique, notamment l'insuffisance des infrastructures et les enjeux sécuritaires.

Mauritanie : et si les choses devenaient plus claires dans les relations avec le Maroc ?

Dans la soirée du 18 décembre 2024, l’avion présidentiel mauritanien quitte Nouakchott à destination de Rabat, concrétisant les rumeurs qui avaient circulé quelques 24 heures auparavant au sujet d’une visite privée du président mauritanien au Maroc. Les relations entre les deux pays sont tellement mitigées que peu de gens prenaient les rumeurs au sérieux et que même après leur confirmation, le caractère privé annoncé n’augurait d’aucun changement dans les relations, même pour les analyses les plus optimistes. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ne venait que pour rendre visite à son épouse qui avait subi une intervention chirurgicale à l’hôpital militaire de Rabat. Aucun programme ni contact officiel ne sont annoncés et l’on ne pouvait, par conséquent, pas s’attendre à une quelconque mutation dans des relations qui se réchauffent et se détendent sans devenir une véritable alliance, et se refroidissent et se tendent sans se rompre, pour autant.

Quelques analyses à chaud mettaient cependant deux éléments importants au-devant des actualités :

- il s’agit de la première visite au Maroc d’un président mauritanien depuis plus de 15 ans, et ;

- cette visite intervient quelques jours après la visite entamée par le président algérien à Nouakchott, le 9 décembre.

Ces deux éléments nourrissent une série de supputations qui, en dehors de la raison annoncée (s’enquérir de l’état de l’épouse), n’apportaient aucune explication convaincante sur le pourquoi de la visite.

Un fait très important bouscule pourtant les analyses. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en dépit de la période de convalescence qui lui est prescrite par ses médecins, reçoit au palais de Casablanca, le président El Ghazouani. La réflexion sur le sujet devient alors plus sérieuse. Deux chefs d’État ne se rencontrent presque jamais pour de simples mondanités. La visite du chef de l’État mauritanien devient quasi officielle et, aussi privé que soit le caractère des échanges, lors de la rencontre, ils ne peuvent que concerner les affaires des deux États.

S’agit-il d’un tournant dans les relations entre le Maroc et la Mauritanie ?

La question est légitime et, au regard des faits et des conjonctures, tout laisse croire que oui, d’autant plus qu’un autre fait viendra faire peser la balance du côté d’un changement qui se profile à l’horizon :

Sa Majesté le Roi entame le jeudi 26 une visite privée aux Émirats arabes unis, où une réunion tripartite rassemble le souverain marocain, l’émir Mohamed Ibn Zayed et le président mauritanien Ould Cheikh El Ghazouani. On est loin du simple hasard. Les relations entre le Maroc et la Mauritanie vont-elles vers plus de clarté en lieu et place de la mitigation qui les a caractérisés jusqu’à présent ? Le champ serait alors ouvert à une coopération fructueuse plus dense, plus coordonnée et, partant, plus fructueuse entre le Maroc et la Mauritanie ; de plus, à défaut de pouvoir redynamiser le Maghreb, les deux voisins peuvent réanimer le G5 Sahel en le revisitant et en le transformant, pour lui donner la couleur atlantique en plus de celle sahélienne qui le caractérise.

Le Sénégal, acteur agissant dans l’espace sahélo atlantique et ouest-africain

Si le Sénégal compte comme membre influent et agissant au sein de la Communauté économique régionale des États de l’Afrique de l’Ouest, force est de constater que toute autre structure de la région, impliquant notamment des États atlantiques et sahéliens, bénéficierait certainement de l’adhésion du Sénégal. Cela serait le cas pour le projet qui permettrait au Maroc et à la Mauritanie de désenclaver les États du Sahel dans le cadre d’un espace géopolitique à créer.

En adhérant à cet espace, le Sénégal, qui appartiendrait alors aux deux ensembles, constituerait le trait d’union entre celui-ci et la CEDEAO pour une meilleure synergie entre les deux entités.

Il compléterait également la mise en œuvre d’un axe géopolitique, allant de Rabat à Dakar en passant par Nouakchott, historiquement ambitionné par des générations de chefs d’État et d’élites politiques des trois pays depuis leurs indépendances.

Le Sénégal n’est pas seulement frontalier des pays du Sahel à travers le Mali mais il appartient avec eux à l’Union économique et monétaire des États de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Son adhésion à une initiative régionale de désenclavement s’inscrirait dans la droite ligne de l’esprit de solidarité et de coopération africaine qui anime les élites sénégalaises et notamment celles aujourd’hui au pouvoir.

Le G7 sahélo-atlantique pour remplacer le G5 Sahel et rééquilibrer la balance entre sécurité et développement

Conserver l’ancien G5 Sahel en l’élargissant au Maroc et au Sénégal soulève des enjeux stratégiques majeurs dans la redéfinition des équilibres entre sécurité et développement dans la région sahélienne. Cette hypothèse repose sur la possibilité de créer un espace géopolitique de coopération et de solidarité qui serait à même de répondre aux défis multidimensionnels de la région.

Tout d'abord, l'intégration du Maroc et du Sénégal apporterait une valeur ajoutée significative en termes de compétences et de ressources. Le Maroc dispose d’une expertise reconnue dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et du développement économique, et il dispose d’une stratégie bien établie en Afrique subsaharienne. De son côté, le Sénégal, souvent perçu comme un pôle de stabilité en Afrique de l’Ouest, a une expérience réussie dans la gestion des initiatives de développement communautaire et le renforcement des institutions démocratiques. Ces deux pays pourraient compléter les efforts des membres actuels du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) qui sont davantage concentrés sur les urgences sécuritaires.

Sur le plan sécuritaire, la participation du Maroc et du Sénégal renforcerait les capacités opérationnelles du G5 Sahel. Le Maroc, avec son expertise en matière de lutte contre le terrorisme et son réseau de renseignement étendu, pourrait contribuer à l’amélioration de la coopération régionale dans le domaine du contre-terrorisme. Le Sénégal, qui participe déjà activement à des missions de paix internationales, pourrait jouer un rôle central dans la formation et l’équipement des forces de défense et de sécurité de la région.

Cependant, l’intérêt de cet élargissement réside surtout dans l’équilibre qu’il permettrait d’établir entre sécurité et développement. Jusqu’à présent, la dynamique du G5 Sahel a été dominée par des considérations militaires, souvent au détriment des initiatives de développement à long terme. En intégrant le Maroc et le Sénégal, la stratégie pourrait évoluer vers une approche plus globale, où le développement économique, l’amélioration des infrastructures, et le renforcement des institutions étatiques seraient traités comme des priorités.

Cette évolution s’appuierait sur plusieurs axes stratégiques. D’abord, le Maroc pourrait jouer un rôle crucial dans le transfert de savoir-faire et l’accompagnement des projets de développement agricoles, énergétiques et éducatifs. À titre d’exemple, son expertise dans le domaine des énergies renouvelables pourrait soutenir l’électrification des zones rurales du Sahel, contribuant ainsi à une meilleure inclusion économique des populations marginalisées. Le Sénégal, quant à lui, pourrait être un modèle pour la mise en place de programmes de microfinance et de développement communautaire, visant à réduire la pauvreté et à renforcer la cohésion sociale.

En outre, l’élargissement au Maroc et au Sénégal permettrait de diversifier les partenariats internationaux du G5 Sahel. Le Maroc entretient des relations solides avec l’Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays du Golfe, ce qui pourrait favoriser de nouveaux investissements et appuis financiers pour les projets de développement. Le Sénégal, de son côté, pourrait intervenir en mobilisant ses relations historiques avec des partenaires stratégiques comme la France et les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Néanmoins, cette transformation exigerait une volonté politique forte et une coordination étroite entre les différents acteurs. Les membres actuels du G5 Sahel devront accepter de partager leur leadership et d’intégrer des approches innovantes dans la gestion des crises. Par ailleurs, le Maroc et le Sénégal devront faire preuve de solidarité et adapter leurs ambitions aux réalités complexes du Sahel, dont il n’a pas été tenu compte lors de l’expérience « G5 Sahel ».

Par ailleurs, l’intégration du Maroc et du Sénégal qui transformerait l’ancien G5 en G7, renforcera et appuiera les potentialités de la Mauritanie, le pays le plus stable, de l’ancien G5 Sahel pour lui permettre de continuer sur la voie du développement et de la pérennisation de sa sécurité.

En conclusion, un G7 sahélo-atlantique serait une opportunité unique de rééquilibrer la balance entre sécurité et développement dans la région. En unissant leurs forces, ces pays pourraient non seulement répondre aux défis immédiats de la sécurité, mais seraient aussi en mesure de poser les bases d’un développement durable et inclusif, condition essentielle pour une stabilité à long terme dans la région.

[1] Selon Amina BenKhadra, Directrice générale de l’ONHYM, « …Le début de la circulation gazière (first gaz) dans les deux premiers tronçons devrait avoir lieu d’ici à 2029 ». Voir : https://medias24.com/2024/12/13/gazoduc-nigeria-maroc-les-deux-premiers-troncons-seront-operationnels-des-2029-a-benkhadra/